Lors de la création de la Station centrale d'essais forestiers à Zurich et du "laboratoire de la neige" à Davos, la priorité était à la gestion forestière, l'hydrologie et la recherche sur la neige. Les deux instituts ont grandi pour devenir un seul établissement de recherche environnementale performant dans des domaines et des milieux très variés.

Index ¶

Le WSL, c'est aujourd'hui cinq sites et plusieurs milliers de placettes de recherche dans toute la Suisse. Notre forte présence régionale et la diversité de nos thèmes nous permettent d'élaborer les bases d'une gestion et d'un développement durable de notre environnement tout en étant actifs dans la communauté scientifique internationale.

Sur les traces des pionniers

Au WSL à Birmensdorf, peu se souviennent sans doute de Flury et Engler, dont les deux salles de conférence de l'institut portent le nom. Pionniers de la recherche forestière, ils furent deux des premiers directeurs de la Station centrale d'essais forestiers créée en 1885 et rebaptisée "Institut fédéral de recherches forestières" en 1933. À leurs yeux, la mission de la recherche ne faisait aucun doute: contribuer au développement de la science tout en répondant aux questions pressantes de la société.

Au commencement étaient la forêt et la neige

Dès la création de l'institut en 1885, les questions précisément ne manquèrent pas. La forêt fournissait depuis des décennies à la fois du bois de chauffage et de construction, de la litière et des pacages. En conséquence, la déforestation avait atteint son plus haut niveau dans les années 1850. Comment remettre la forêt en état pour lui permettre de produire ses biens de manière durable et garantir la protection contre les dangers naturels? Cette préoccupation explique que la gestion forestière, la protection de la forêt et la fonction de protection contre les crues furent longtemps les thèmes majeurs de l'institut. C'est donc avec la mission officielle "de fournir une base certaine pour l'économie forestière dans toute son étendue" (sic) qu'une poignée de chercheurs prit provisoirement ses quartiers dans l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich en 1888.

La création en 1931 de la "Commission de recherche sur les avalanches" et la construction du premier laboratoire de la neige sur le Weissfluhjoch en 1936 répondaient elles aussi à un besoin concret. Le tourisme de masse naissant imposait de réduire le danger d'avalanche sur les pistes de ski et les voies de communication. L'électrification des chemins de fer fédéraux devait par ailleurs pouvoir compter sur des barrages hydroélectriques fiables. Pour mieux maîtriser la neige et les avalanches, il fallait donc mieux les comprendre. Dès 1945, peu après sa fondation, le nouvel Institut fédéral pour l'étude de la neige et des avalanches Weissfluhjoch-Davos a assuré la prévention des avalanches, jusqu'alors du ressort de l'Armée. Aujourd'hui, la neige, non plus seulement en tant que menace, mais aussi en tant que ressource menacée, est encore un thème central au SLF.

Société et environnement: les thèmes de recherche se diversifient

Après la deuxième guerre mondiale, la gamme des thèmes de recherche s'est élargie dans les deux instituts. En 1948, Hans Burger, alors directeur de l'Institut fédéral de recherches forestières, relevait que "chaque pas vers la réponse à une question fait presque toujours surgir de nouveaux mystères." Le WSL s'est toujours soucié de proposer des solutions scientifiquement fondées aux problèmes nés des changements dans l'économie forestière, la société et l'environnement. C'est ainsi que les années 1970 virent se développer la recherche sur le paysage, notamment avec la création de l'inventaire suisse des marais en 1976. Plus tard, l'augmentation de la pollution atmosphérique a engendré de nouvelles interrogations quant aux effets de cette pollution. Les travaux du WSL dans ce domaine font toujours référence et offrent des pistes pour appréhender les stress environnementaux d'origine humaine. La biodiversité, la gestion durable des ressources naturelles et la protection contre les dangers naturels comptent également parmi nos principaux thèmes de recherche.

Une présence forte dans les régions et auprès des gestionnaires

Le WSL n'a pas seulement diversifié ses domaines et ses méthodes de recherche. Il a aussi renforcé sa présence dans les régions. Les premières placettes expérimentales ont été installées dès 1888 pour étudier la productivité de la forêt suisse. Huit ans plus tard, leur nombre s'élevait à 459, et aujourd'hui, le WSL en gère plus de 6000 pour des projets très variés. La création des sites de Lausanne à l'EPFL et de Bellinzone en 1991, et de Sion en 1995 a en outre renforcé les synergies locales et le dialogue avec les gestionnaires.

La petite station des pionniers Engler et Flury, avec ses missions bien délimitées, est devenue un institut de recherche environnementale pluridisciplinaire, dont le rayonnement dépasse largement nos frontières. Nous devons cette réussite à des générations de chercheurs visionnaires qui ont atteint l'excellence scientifique sans pour autant négliger de s'engager au service de la société et de l'environnement. Leur travail permettra au WSL de continuer à assurer les bases d'une gestion responsable de notre environnement.

Chronologie ¶

| Année | Événements |

|---|---|

| 1885 | Fortement surexploitée et dégradée, telle est la forêt suisse à l'aube du XIXe siècle. En 1876, le Parlement vote la loi sur les forêts. En 1885, il décide, à la suite de l'intervention de la Société forestière suisse, de créer une Station centrale d'essais forestiers comme institut annexe de l'École polytechnique fédérale. Cette station a pour objectif de "fournir, par des essais, des recherches et des observations scientifiques, une base certaine pour l'économie forestière dans toute son étendue et de contribuer à la solution de questions importantes de météorologie forestière". |

| 1888 | A partir du 1er janvier 1888, "trois pièces vacantes sous les toits sont provisoirement aménagées comme salles de travail dans le bâtiment [de l'École polytechnique] affecté à l'agriculture et à l'économie forestière". En 1889, la Station, qui emploie alors un ingénieur forestier et un technicien à temps partiel, déménage dans le bâtiment de physique. Elle effectue surtout des études sur la croissance des arbres forestiers. |

| 1888 | Philipp Flury, adjoint technique, met en place un réseau de placettes expérimentales pour étudier la production forestière. Elles sont au nombre de 460 au tournant du siècle. A l'heure actuelle, environ 440 placettes sont encore opérationnelles, dont environ 40 en Suisse romande. |

| 1888 | A Adlisberg, la Station loue un terrain d'un hectare qui appartient à l'administration forestière de la ville de Zurich afin d'installer une pépinière expérimentale. Celle-ci restera fonctionnelle jusqu'en 1952. |

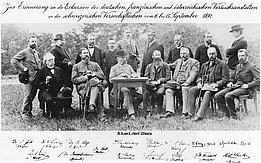

| 1892 | La Station et ses partenaires allemands et autrichiens fondent l'Union internationale des organisations de recherche forestière (IUFRO). Aujourd'hui, l'IUFRO est le principal réseau mondial de scientifiques forestiers. |

| 1900 | Fin XIXe/début XXe, une dizaine d'employés permanents de la Station travaillent sur la sylviculture, l'exploitation forestière et la protection des forêts, les études du milieu et la météorologie forestière. |

| 1903 | Des stations de mesures du débit hydrologique sont installées dans le Sperbelgraben et le Rappengraben, deux bassins versants situés en Emmental. Le Directeur de la Station, Arnold Engler, démontre sur la base des données obtenues que la forêt peut exercer une influence positive sur les crues. Il précise toutefois que cette influence est limitée. Aujourd'hui, les séries de données plus que centenaires continuent d'être utilisées dans des projets de recherche nationaux et internationaux. |

| 1905 | La première placette consacrée à l'étude de la croissance et de la production en forêt jardinée est mise en place dans le Toppwald (Emmental). Actuellement, 30 placettes de ce type sont encore suivies. |

| 1917 | Trois ans après la création du Parc national suisse, le botaniste Josias Braun-Blanquet, originaire des Grisons, aménage les premières placettes permanentes destinées à observer le développement de la végétation. Ultérieurement, ce réseau sera encore agrandi et exploité par Balthasar Stüssi puis par des botanistes du WSL. Plus de 160 placettes permanentes permettent aujourd'hui le suivi de la végétation dans le Parc national suisse. |

| 1931 | Marius Petitmermet, Inspecteur fédéral des forêts, Arthur Rohn, Président du conseil des écoles polytechniques fédérales, et des représentants des sciences forestières, de l'hydrologie, de la construction des chemins de fer et de centrales électriques, fondent la "Commission de recherche sur les avalanches" . Son mandat est d'évaluer l'ensemble des observations déjà disponibles en Suisse. Très vite, une réalité s'impose: il ne suffit pas de se concentrer sur les avalanches, il faut également étudier la structure de la neige afin de mieux comprendre les processus de formation des avalanches. |

| 1933 | La Station centrale d'essais forestiers devient l'"Institut fédéral de recherches forestières" (IFRF), avec à sa tête pour la première fois un Directeur permanent. L'IFRF compte alors plus d'une dizaine de collaborateurs. Il quitte ses locaux familiers du bâtiment de physique pour s'installer, bien qu'à titre provisoire, dans des maisons particulières à proximité de l'EPFZ. |

| 1935 | Afin de décrypter les caractéristiques complexes de la neige, les cristaux doivent pouvoir être examinés et conservés dans des conditions maximales de protection. La Commission fait donc construire à Davos Platz un "igloo" de trois mètres sur quatre au sol, et d'un peu plus de deux mètres de haut, entièrement en neige. |

| 1936 | Un nouveau laboratoire nivologique et un site expérimental sont aménagés à proximité de Davos, sur le Weissfluhjoch à 2662 m d'altitude, pour étudier les métamorphoses de la neige et la formation des avalanches. Le tout nouveau funiculaire touristique Parsenn met à disposition des chercheurs une cabane en bois ainsi qu'un local de travail dans la gare amont du funiculaire. Tous les hivers, la cabane enneigée assure ainsi sa fonction de laboratoire réfrigéré naturel, à des températures constantes allant de -5 à 7°C. |

| 1942 | Des locaux permanents accueillent le nouvel Institut fédéral pour l'étude de la neige et des avalanches, Davos-Weissfluhjoch ENA sur le Weissfluhjoch. Les recherches s'y concentrent sur l'évolution du manteau neigeux, la mécanique de la neige et la formation des avalanches, ainsi que sur la structure cristalline et les transformations de la neige. |

| 1945 | L’alerte aux avalanches, qui relevait de la responsabilité de l’armée suisse, est désormais assurée par l’ENA. Entre 1946 et 1950, un service civil d’alerte aux avalanches, doté de vingt stations d’observation, se constitue. Il diffuse en général un bulletin d’avalanches hebdomadaire à la radio et dans la presse pour le tourisme des sports d’hiver en pleine croissance. |

| 1950 | Au début des années 50, l'éventail des domaines de recherche de l'IFRF s'élargit nettement avec l'entrée de la technologie du bois, de la phytopathologie, de l'entomologie et de la sociologie végétale. |

| 1951 | À la fin des années 40, le chancre de l'écorce du châtaignier menace de détruire les châtaigneraies du sud des Alpes. Pour rechercher des alternatives à la châtaigne et sélectionner des châtaigniers plus résistants, l'IFRF plante à Copera, au-dessus de Bellinzone, 71 essences originaires des quatre coins du monde. |

| 1953 | Après l'hiver meurtrier de 50/51, la protection contre les avalanches devient un thème central à l'ENA. Le site expérimental du Stillberg, près de Davos, est aménagé par les deux instituts. Ce premier projet commun de recherche a pour objectif principal de comprendre le reboisement dans les zones de déclenchement d'avalanches, à la limite supérieure de la forêt. La collaboration de l'ENA avec l'Institut suisse de météorologie (ISM) se voit en outre renforcée afin d'accentuer la fiabilité du bulletin d'avalanches. |

| 1958 | L'IFRF est à l'étroit à l'ETH. Il s'installe dans un nouveau bâtiment sur le territoire des communes de Birmensdorf et d'Uitikon et aménage une pépinière expérimentale sur le site. |

| 1960 | L'ENA dresse pour la première fois une carte des dangers d'avalanches pour la commune de Wengen BE. |

| 1965 | Les premiers appareils de recherche de victimes d'avalanches (DVA) sont testés au SLF. |

| 1969- 1970 | Une étude pilote est menée dans la vallée de Diemtig BE pour planifier le futur Inventaire forestier national (IFN). L'IFRF est mandaté officiellement par le DFI pour préparer l'IFN sur le plan méthodologique et opérationnel. |

| 1975 | Sur le site expérimental du Stillberg, près de Davos, des collaborateurs de l'IFRF et l'ENA plantent 92000 petits arbres et installent 400 perches à neige. Un tiers de la plantation est équipé de paravalanches temporaires. |

| 1978 | L'IFRF lance l'inventaire des hauts-marais suisses. En 1987, la population suisse approuve l'initiative Rothenthurm sur la protection des marais. |

| 1981 | Riche en controverses, le débat sur la "mort des forêts" entraîne toute une série de mesures: introduction de l'essence sans plomb et du catalyseur, réduction de la teneur en soufre du mazout, introduction des limitations de vitesse 120/80, par exemple. Au WSL, le Programme Sanasilva est lancé pour suivre l'état de la forêt suisse sur un réseau qui comptait alors environ 700 placettes. |

| 1989 | L'ENA est rattaché à l'IFRF - c'est ainsi que naît l'actuel Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage WSL. |

| 1991 | Le WSL inaugure des centres régionaux en Suisse romande et au Tessin - l'"Antenne romande" à l'EPFL de Lausanne et la "Sottostazione Sud delle Alpi" à Bellinzone, crées afin de refléter la diversité de la Suisse. |

| 1993 | Le groupe international de travail des services européens de prévision d'avalanches marque un jalon dans l'histoire de l'alerte aux avalanches. Pour la première fois, les représentants des pays alpins s'accordent sur une définition commune du degré de danger d'avalanche: l'échelle européenne des dangers d'avalanches avec ses cinq degrés voit le jour. |

| 1994 | Le projet interdisciplinaire "Recherche à long terme sur les écosystèmes forestiers" LWF débute au WSL. Depuis, les cycles du carbone, des éléments nutritifs et de l'eau, de même que l'influence des polluants atmosphériques sur la végétation, la croissance et la santé des écosystèmes forestiers, sont étudiés sur les 18 placettes LWF. |

| 1995 | Le WSL inaugure un site à Sion, d'une part pour se rapprocher de nombreuses zones d'études potentielles, et d'autre part pour mieux traiter les demandes du canton du Valais. |

| 1996 | Le bâtiment nouvellement construit à la Flüelastrasse, à Davos Dorf, devient le siège principal du SLF. L'ancien bâtiment sur le Weissfluhjoch demeure utilisé par la recherche. Le SLF commence à mettre en place le système intercantonal de mesure et d'information IMIS, réseau de stations de mesures de la neige et du vent. IMIS comprend aujourd'hui 82 stations de mesures. |

| 1997 | L'hiver 1997/1998 marque les débuts du site valaisan de recherche sur la dynamique des avalanches, la "Vallée de la Sionne". Depuis, scientifiques et ingénieurs y collectent des données qui serviront à mieux comprendre les mouvements inhérents aux avalanches. |

| 1999 | En février 1999, 17 personnes périssent en Suisse dans des avalanches, soit environ six fois moins que lors d'un autre hiver comparable: l'hiver meurtrier de 1950/51. Les mesures de protection qui se sont succédé depuis 1951 ont ainsi fait leurs preuves. Le 26 décembre, Lothar ravage les forêts du Nord des Alpes. L’ouragan et les travaux de nettoyage qui s’ensuivent font 29 victimes en Suisse. En quelques heures, 12,7 millions de mètres cubes de bois sont mis à terre, soit presque le triple de la production annuelle. Depuis Lothar et Vivian (en 1990), nos connaissances sur les conséquences des tempêtes hivernales se sont considérablement améliorées. |

| 2002 | Le système intercantonal de préalerte et d'information en cas de crise IFKIS à destination des services d'alerte aux avalanches entre en exploitation au SLF. |

| 2004 | Les activités de recherche dans le domaine des dangers naturels se diversifient à Davos et à Birmensdorf. Les modèles pour la dynamique des processus sont étendus aux laves torrentielles. Dans le cadre de projets pilotes, des systèmes d'alerte et d'information sont développés pour les dangers naturels hydrologiques (torrents, laves torrentielles) dans les vallées alpines. |

| 2006 | Le WSL se restructure et précise ses missions de la façon suivante: Les activités de l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage WSL s'articulent autour de l'utilisation et de la protection des habitats ruraux et urbains. L'Institut de recherches WSL identifie les thèmes d'avenir et s'y consacre tôt. Le WSL a pour objectifs de promouvoir une utilisation responsable des paysages et des forêts, ainsi qu'une attitude prudente face aux dangers naturels tels qu'ils se manifestent dans les pays de montagne. Les différents sites collaborent plus étroitement que jamais. À noter que lors des contacts avec les praticiens et le grand public, les deux noms WSL et SLF continuent d'être utilisés. |

| 2010 | La plateforme commune d'information sur les dangers naturels GIN, développée par le WSL et le SLF en collaboration avec MétéoSuisse et l'Office fédéral de l'environnement, est mise en service. |

| 2010- 2011 | Le WSL célèbre son 125e anniversaire et le SLF son 75e au rythme d’environ 40 manifestations qui se succèderont entre septembre 2010 et avril 2011. |

Direction du WSL depuis 1887 ¶

1887-1896 | Anton Bühler |

1897-1901 | Conrad Bourgeois |

1902-1923 | Arnold Engler |

1924-1925 | Philipp Flury |

1925-1933 | Henri Badoux |

1934-1954 | Hans Burger (premier directeur à plein temps) |

1955-1968 | Albert Kurt |

1969-1986 | Walter Bosshard |

1986-1996 | Rodolphe Schläpfer |

1996-1998 | Walter Ammann (ai) |

1998-2004 | Mario Broggi |

2004-2004 | Jakob Roost |

2007-2012 | James Kirchner |

2012-2020 | Konrad Steffen |

2020-2021 | Christoph Hegg (ai) |

2021-2023 | Beate Jessel |

2023-2024 | Christoph Hegg (ai) |

Depuis 2024 | Rolf Holderegger |