Längerfristig wird es in der Schweiz nicht nur heisser, sondern auch trockener. Trockenperioden haben schwerwiegende Folgen für die Landwirtschaft, die Wasserversorgung, die Energieerzeugung oder für natürliche Ökosysteme. Wir schaffen die Datengrundlagen, um kritische Trockenheit frühzeitig zu erkennen und ihre Folgen für Natur und Gesellschaft abschätzen und lindern zu können.

FAQ Schneearmer Winter 2022/23 ¶

Inhalt ¶

Aus wirtschaftlicher und sozialer Sicht sowie für das Risikomanagement ist es essenziell, kritische Trockenheit möglichst frühzeitig zu erkennen. Auf der Plattform des nationalen Frühwarnsystems des Bundes zur Trockenheit in der Schweiz (www.trockenheit.admin.ch) fliessen verschiedenste hydrologische Kennzahlen in einem schweizweiten Früherkennungssystem für Trockenheit zusammen. Auf unserer Plattform drought.ch entwickeln wir Modelle und studieren Grosswetterlagen, um Wasserdefizite auf mehrere Wochen im Voraus vorhersagen zu können. Ausserdem untersuchen wir Möglichkeiten für einen schonenden Umgang mit temporär knappen Wasserressourcen, z.B. in der Landwirtschaft.

Hitzeperioden und damit verbunden extreme Trockenheiten nehmen mit fortschreitender globaler Erwärmung zu. Gerade im Alpenraum haben sie das Potenzial, soziale und wirtschaftliche Krisen auszulösen, zum Beispiel, wenn sich dadurch Naturgefahren häufen oder grösseren Schaden als bisher anrichten. Das Forschungszentrum CERC trägt dazu bei, diese Extreme mitsamt ihren Risiken besser zu erforschen und Lösungen zu finden, wie diese zum Nutzen der Gesellschaft gemildert oder bewältigt werden können.

Der Schneemangel von heute ist potenziell die Trockenheit im kommenden Sommer. Das SLF hat Fragen und Antworten zum schneearmen Winter 2022/23 zusammengestellt.

Expertinnen und Experten ¶

- Trockenheit, Vorhersage von Trockenheit: Dr. Massimiliano Zappa

- Einfluss des Klimawandels auf Trockenheitsereignisse: Prof. Dr. Manuela Brunner

- Schneewasser-Verfügbarkeit: Dr. Tobias Jonas

- Umgang mit Wasserknappheit in der Landwirtschaft: Dr. Manfred Stähli

Projekte ¶

Links ¶

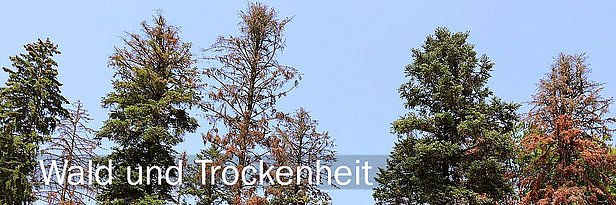

Trockenheit ist seit Jahren eines der Hauptfokusthemen der WSL-Waldforschung. Im Wallis betreuen wir verschiedene Forschungsplattformen und führen im Pfynwald Bewässerungsexperimente durch. Aufbauend auf diesen Erfahrungen weiten wir unsere Forschung auch auf andere, bis anhin weniger trockene Wälder der Schweiz aus. Denn auch im Mittelland, den Voralpen und im Jura hinterlassen die häufiger werdenden Trocken- und Hitzejahre ihre Spuren.

Auf zahlreichen Beobachtungsflächen machen wir seit vielen Jahren intensive Erhebungen zur Waldgesundheit und messen auch die Wirkung der Trockenheit auf den Waldzustand. Dies sind die Flächen der Langfristigen Waldökosystemforschung (LWF) und der Sanasilva-Inventuren. Zusätzlich führen wir auch auf dem 6000 Testflächen umfassenden Netz des Landesforstinventars LFI jährliche Erhebungen zum Zustand der Wälder durch.

Das Echtzeit-Netzwerk TreeNet berechnet täglich sogenannte Waldzustands-Nowcasts, die Auskunft über das aktuelle Wachstum und das Baumwasserdefizit (ein Mass für Trockenstress von Bäumen) von ca. 400 Waldbäumen geben, die über die ganze Schweiz verteilt sind. Die Indikatoren werden täglich auf der Seite www.treenet.info/nowcasts visualisiert. Diese Daten finden auch Eingang in die NCCS-Seite des Bundes zu Waldfunktionen und Klimawandel, wo weitere Daten über den aktuellen Waldzustand in einem interaktiven Internet-Tool (Forte-App) miteinander verglichen werden können.

Das Sommerhalbjahr 2018 hat der Schweiz (aber ganz besonders auch Mittel- und Nordeuropa) eine der ausgeprägtesten Trockenheiten der letzten Jahrzehnte gebracht.Die WSL startete im selben Jahr die WSL-Initiative Trockenheit 2018 mit dem Ziel, neue Erkenntnisse im Hinblick auf den Umgang mit zukünftigen ähnlichen Situationen abzuleiten.

Weitere Infos auf unserer Themenseite Wald und Trockenheit.

Expertinnen und Experten ¶

- Kohlenstoff-, Nährstoff- und Wasserkreisläufe: Prof. Dr. Arthur Gessler

- Reaktion der Bäume auf ein trockeneres Klima: Prof. Dr. Charlotte Grossiord

- Einfluss von und Erholung nach Trockenheit: Dr. Thomas Wohlgemuth

- Trockenheit und Wasserverfügbarkeit im Wald: Dr. Katrin Meusburger

- Tägliche Waldzustands-Indikatoren zu Trockenstress und Wachstum (TreeNet): Dr. Roman Zweifel

Projekte ¶

Multimedia ¶

Wie reagieren Buchen in der Schweiz auf extreme Trockenheit? ¶

Das Projekt "Dürre und Buche" der WSL untersucht mögliche Ursachen von verfrühter Blattverfärbung und vorzeitigem Laubfall im Extremsommer 2018 im Schweizer Mittelland und Jura.

Den unsichtbaren Stress eines Waldes erkennen ¶

In einer Studie zeigen Forschende der Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL, wie sich der Stress eines Baumes frühzeitig erkennen lässt. Dafür setzen sie Spektraldaten aus Drohnenfotos ein.

Trockenheit, Hitze und Wälder ¶

Das Dampfdruckdefizit (VPD) - die Differenz zwischen der Menge an Feuchtigkeit in der Luft und der Feuchtigkeitsmenge, die die Luft bei Sättigung aufnehmen kann - bestimmt, wie viel Feuchtigkeit Pflanzen abgeben. Seine Zunahme als Folge des Klimawandels gibt Anlass zur Sorge für die Wälder.

Trockenheit überleben ¶

An der WSL untersucht Leonie Schönbeck, wie Bäume Energie aufnehmen und speichern, und wie sie ihre Energiereserven benutzen, um sich nach Trockenheit zu erholen.

Langanhaltende Trockenphasen, die das Waldbrandrisiko erhöhen, sind in den letzten dreissig Jahren häufiger geworden. Wir sammeln systematisch Daten von Waldbränden und entwickeln Methoden und Konzepte zur Abschätzung des Waldbrandrisikos. Weitere Infos zum Thema Waldbrand auf unserer Themenseite Gefahr durch Feuer: Waldbrand

Expertinnen und Experten ¶

- Waldbrand allgemein: Dr. Marco Conedera

- Trockenheit und Blitz-induzierte Waldbrände: Boris Pezzatti

- Einfluss des Klimawandels auf Waldbrände: Prof. Dr. Manuela Brunner

Projekte ¶

Multimedia ¶

Die Feuerökologie der Rotbuche ¶

Im Rahmen der Klimaveränderung stellt man fest, dass Waldbrände in Buchenwäldern immer häufiger und heftiger auftreten. Vor diesem Hintergrund ist die Idee entstanden, eine spezifische Studie über die Feuerökologie der Buche zu initiieren.