Bei der Gründung der Centralanstalt für das forstliche Versuchswesen in Zürich und des Schneelabors in Davos standen die Waldbewirtschaftung, die Hydrologie sowie die Schneeforschung im Zentrum. Heute erforschen wir eine Vielfalt an Themen und Lebensräumen.

Inhalt ¶

Aus den beiden Instituten ist ein gemeinsames, modernes Umweltforschungsinstitut geworden. Die WSL hat fünf Standorte und mehrere tausend Versuchsflächen in der ganzen Schweiz. Regionale Verankerung und Themenvielfalt ermöglichen uns, zugleich Grundlagen für eine nachhaltige Nutzung und Entwicklung unserer Umwelt zu erarbeiten und international ausgerichtete Forschung zu betreiben.

Auf den Spuren der Pioniere

Wer die WSL in Birmensdorf besucht hat, kennt die Namen der Hörsäle Flury und Engler. Beides waren Pioniere der Waldforschung und frühere Direktoren der Eidg. Anstalt für das forstliche Versuchswesen EAFV. Und für beide war klar: ihre Forschung diente einerseits dem Erkenntnisgewinn, andererseits sollte sie der Gesellschaft Antworten auf dringende Fragen geben.

Wald und Schnee - die Themen am Anfang

Fragen gab es von Anfang an viele: Der Wald lieferte seit Jahrzehnten Brenn- und Bauholz, Laubstreu und Weideland; die Entwaldung hatte in den 1850er Jahren ihren Höhepunkt erreicht. Wie konnte der Wald wiederhergestellt werden, um seine Güter nachhaltig zu sichern und den Schutz vor Naturgefahren zu gewährleisten? Waldbewirtschaftung, Forstschutz und die Schutzwirkung des Waldes gegen Hochwasser waren deshalb über lange Zeit Schwerpunkte der 1885 gegründeten Centralanstalt für das forstliche Versuchswesen. Mit dem Auftrag, "der Forstwirtschaft in ihrem vollsten Umfange eine sichere Grundlage zu verschaffen" wurde eine Hand voll Forscher provisorisch im Eidg. Polytechnikum in Zürich einquartiert.

Auch die 1931 gegründete "Lawinenforschungskommission" und der Bau des ersten Schneelabors auf dem Weissfluhjoch 1936 sollten konkrete Probleme lösen: So verlangte der beginnende Massentourismus lawinensichere Pisten und Verkehrswege. Ausserdem war die Elektrifizierung der Schweizer Bahnen auf zuverlässige Wasserkraftwerke angewiesen. Deshalb mussten Lawinen und Schnee besser verstanden werden. 1945, wenige Jahre nach seiner Gründung, übernahm das Eidg. Institut für Schnee- und Lawinenforschung Weissfluhjoch-Davos die Verantwortung für die Lawinenwarnung. Bis dahin war dafür die Schweizer Armee zuständig. Schnee, mittlerweile nicht mehr nur als Bedrohung, sondern auch als bedrohte Ressource, ist noch heute Kernthema des SLF.

Gesellschaft und Umwelt - ein neues Spektrum an Themen

Die Bandbreite der Forschungsthemen erweiterte sich in beiden Instituten nach dem zweiten Weltkrieg. 1948 bemerkte der damalige EAFV-Direktor Hans Burger, dass "bei jedem Versuch, eine Frage abzuklären, fast immer eine Reihe neuer Geheimnisse auftaucht." Die WSL nahm Fragen stets auf, die sich aus veränderten Bedingungen in Forstwirtschaft, Gesellschaft und Umwelt ergaben, und erarbeitete wissenschaftlich fundierte Lösungen. So etablierte sich in den 1970er Jahren die Landschaftsforschung, insbesondere als 1976 die Inventarisierung der Schweizer Hochmoore begann. Mit der zunehmenden Luftverunreinigung stieg der Bedarf nach Kenntnissen zu deren Auswirkungen. Die WSL lieferte dazu massgebliche Beiträge und erarbeitet seitdem Grundlagen zum Umgang mit anthropogenen Umweltbelastungen. Auch die Biodiversität, das nachhaltige Management von natürlichen Ressourcen und der Schutz gegen Naturgefahren zählen zu ihren Aufgaben.

Starke Verankerung in Regionen und Praxis

Nicht nur die Forschungsthemen und -methoden der WSL sind im Laufe der Jahre vielfältiger geworden. Auch die Präsenz der Forschenden in den Regionen hat sich verstärkt. 1888 wurden die ersten Versuchsflächen eingerichtet, um den Ertrag des Schweizer Waldes zu erforschen. Schon 1896 gab es 459 Versuchsflächen. Heute liegt die Gesamtzahl Forschungsflächen bei über 6000. Im Jahr 1991 schuf die WSL an der EPFL und in Bellinzona, und 1995 in Sitten neue Standorte, um lokale Synergien und den Dialog mit der Praxis zu fördern.

Aus dem engen thematischen Fokus der ersten Jahre mit Pionieren wie Engler und Flury ist ein vielfältiges Umweltforschungsinstitut mit nationaler und internationaler Ausstrahlung geworden. Dieses verdankt seinen Erfolg Generationen visionärer Forschender, die ausgezeichnete Wissenschaft geleistet haben und sich für die Bedürfnisse der Gesellschaft und der Umwelt eingesetzt haben. Dank ihrer Arbeit kann die WSL auch in Zukunft Grundlagen für einen verantwortungsvollen Umgang mit unserer Umwelt liefern.

Chronik ¶

| Jahr | Ereignisse |

|---|---|

| 1885 | Stark übernutzt und geschädigt - so präsentiert sich der Schweizer Wald anfangs des 19. Jahrhunderts. Nachdem 1876 das Forstgesetz eingeführt wurde, beschliesst das Parlament 1885 auf Bemühen des Schweizerischen Forstvereins hin, eine Versuchsanstalt als Annexanstalt des eidgenössischen Polytechnikums zu gründen. Sie hat "den Zweck, durch wissenschaftliche Versuche, Untersuchungen und Beobachtungen der Forstwirtschaft in ihrem vollsten Umfang sichere Grundlagen zu verschaffen und zur Lösung wichtiger forstmeteorologischer Fragen beizutragen". |

| 1888 | Auf 1. Januar 1888 werden "im land- und forstwirtschaftlichen Gebäude [des Polytechnikums] unbenutzten drei Zimmer im Dachraume provisorisch zu Arbeitszimmer eingerichtet". 1889 zieht die Centralanstalt in das Physikgebäude. Sie führt vor allem Zuwachsuntersuchungen durch. |

| 1888 | Philipp Flury, damals technischer Adjunkt, beginnt, ein ertragskundliches Versuchsnetz aufzubauen. Zur Jahrhundertwende umfasst es 460 Flächen. Heute sind noch rund 440 Flächen im Einsatz. |

| 1888 | In Adlisberg pachtet die Anstalt von der Forstverwaltung der Stadt Zürich ein Areal von 1 ha, um einen Versuchsgarten einzurichten, der bis 1952 im Einsatz bleibt. |

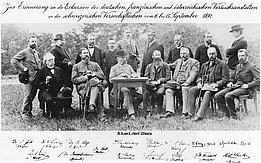

| 1892 | Zusammen mit Partnern aus Deutschland und Österreich gründet die Centralanstalt den Internationalen Verband der forstlichen Versuchsanstalten IUFRO. Heute ist die IUFRO das wichtigste globale Netzwerk forstlicher WissenschaftlerInnen. |

| 1900 | Um die Jahrhundertwende beschäftigen sich rund zehn fest Angestellte der Centralanstalt mit Themen wie Waldbau, Forstnutzung und -schutz, Standortslehre sowie forstmeteorologischen Untersuchungen. |

| 1903 | Hydrologische Abfluss-Messstationen werden im Sperbel- und im Rappengraben, zwei Einzugsgebieten im Emmental, eingerichtet. Der Direktor der Centralanstalt, Arnold Engler, zeigt mit diesen Daten, dass der Wald einen positiven Einfluss auf Hochwasser haben kann. Er zeigt aber auch, dass dieser Einfluss begrenzt ist. Heute werden die über 100-jährigen Datenreihen weiter in nationalen und internationalen Forschungsprojekten verwendet. |

| 1905 | Die erste Versuchsfläche zur Untersuchung von Wachstum und Ertrag im Plenterwald wird im Toppwald (Emmental) angelegt. Heute werden noch 30 Versuchsflächen zu diesem Thema untersucht. |

| 1917 | Drei Jahre nach der Gründung des Schweizerischen Nationalparkes richtet der Bündner Botaniker Josias Braun-Blanquet die ersten Dauerflächen zur Beobachtung der Vegetationsentwicklung ein. Später wird das Netz der Dauerflächen von WSL-BotanikerInnen ergänzt und ausgewertet. Es umfasst heute mehr als 160 Flächen, welche für weitere botanische Dauerbeobachtungen im Schweizerischen Nationalpark dienen. |

| 1931 | Oberforstinspektor Marius Petitmermet, ETH-Schulratspräsident Arthur Rohn und Vertreter der Forstwissenschaften, der Hydrologie, des Eisenbahnbaus und von Kraftwerken gründen die "Lawinenforschungskommission" mit der Aufgabe, das schon vorhandene Beobachtungsmaterial aus der ganzen Schweiz auszuwerten. Bald wird jedoch klar, dass es nicht genügt, sich mit den Lawinen auseinanderzusetzen. Auch die Schneestruktur muss untersucht werden, um Lawinenbildungsprozesse besser zu verstehen. |

| 1933 | Die Centralanstalt für das forstliche Versuchswesen wird in "Eidg. Anstalt für das forstliche Versuchswesen" umbenannt und bekommt erstmals einen hauptamtlichen Direktor. Die EAFV zählt etwas mehr als ein Dutzend Mitarbeiter. Die Versuchsanstalt verliert ihr gut eingerichtetes Heim im Physikgebäude und wird provisorisch in der Nähe der ETH in Privathäusern untergebracht. |

| 1935 | Um den "äusserst verwickelten Verhältnissen [des Schnees] auf die Spur zu kommen", sollen Schneekristallen als Grundlage für das Lawinenverständnis möglichst geschützt in einem Kältelabor untersucht werden. Deshalb wird im Dezember 1935 in Davos Platz ein "Schneehaus" von drei mal vier Metern Fläche und einer Höhe von etwas mehr als zwei Metern komplett aus Schnee gebaut. |

| 1936 | Ein neues Labor und ein Versuchsfeld werden auf dem 2662 m hoch gelegenen Weissfluhjoch bei Davos zur Untersuchung von Schneemetamorphose und Lawinenbildung eingerichtet. Die Parsennbahn stellt eine Holzbaracke und einen Arbeitsraum in der Bergstation zur Verfügung. Jeden Winter wird die Holzbaracke eingeschneit und erfüllt so ihre Funktion als natürliches Kältelabor unter der Schneedecke mit gleichbleibender Temperatur von -5 bis -7°C. |

| 1942 | Das Eidgenössische Institut für Schnee- und Lawinenforschung, Davos-Weissfluhjoch SLF wird gegründet und bezieht das erste Institutsgebäude auf dem Weissfluhjoch. Die Themen "Entwicklung der Schneedecke", "Schneemechanik und Lawinenbildung" und "kristalline Struktur und Umwandlung des Schnees" sind die zentralen Forschungsgebiete. |

| 1945 | Das SLF übernimmt die Verantwortung für die Lawinenwarnung, für die bis dahin die Schweizer Armee zuständig war. Zwischen 1946 und 1950 wird mit zwanzig Beobachtungsstationen ein ziviler Lawinenwarndienst aufgebaut, der dem aufstrebenden Wintertourismus grundsätzlich ein Lawinenbulletin pro Woche über Radio und Presse bekannt gibt. |

| 1950 | Anfang der 50er Jahre hat sich die Bandbreite der Forschungsgebiete der EAFV mit der Aufnahme der Holztechnologie, Phytopathologie, Entomologie und Pflanzensoziologie deutlich erweitert. |

| 1951 | Ende der 40er Jahre droht der Kastanienrindenkrebs, die Kastanienwälder der Alpensüdseite zu zerstören. Um Alternativen für die Esskastanie zu suchen und um widerstandsfähigere Kastanienbäume zu selektionieren, pflanzt die EAFV in Copera in der Nähe von Bellinzona 71 Baumarten aus aller Welt. |

| 1953 | In Folge des Lawinenwinters 50/51 setzt das SLF Schwerpunkte im Bereich Schutzmassnahmen. Zur Untersuchung von Aufforstung in einer Lawinenanrisszone nahe der Waldgrenze beginnt das SLF und die EAFV das gemeinsame Schutzwald-Projekt "Stillberg" im Dischmatal. Ausserdem wird die Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Meteorologischen Anstalt (SMA) ausgebaut, um die Zuverlässigkeit des Lawinenbulletins weiter zu erhöhen. |

| 1958 | Die EAFV braucht mehr Platz: Auf dem Land der Gemeinden Birmensdorf und Uitikon baut sie ein neues Gebäude und legt einen Versuchsgarten an. |

| 1960 | Das SLF erstellt erstmals eine Lawinengefahrenkarte für die Gemeinde Wengen. |

| 1965 | Die ersten Lawinenverschütteten-Suchgeräten werden am SLF getestet. |

| 1969- 1970 | Als Planungsvorbereitung der Landesforstinventur werden im Diemtigtal BE Stichproben erhoben. Die EAFV bekommt durch das EDI den offiziellen Auftrag, das Landesforstinventar in methodischer und sachlicher Hinsicht vorzubereiten. |

| 1975 | Mit der Bepflanzung der Versuchsfläche Stillberg bei Davos startet effektiv das gemeinsame Projekt der EAFV und des SLF. |

| 1978 | Die EAFV leitet die Inventarisierung der Schweizer Hochmoore in die Wege 1987 nimmt die Schweizer Bevölkerung die Rothenthurm-Initiative zum Schutz der Moore an. |

| 1981 | Die intensive "Waldsterben-Debatte" zieht eine Reihe von Massnahmen nach sich, z.B. die Einführung von bleifreiem Benzin und dem Katalysator, das Verbot von verbleitem Normalbenzin, die Reduktion des Schwefelgehalts beim Heizöl und die Einführung von Tempo 120/80. An der WSL werden innerhalb des Sanasilva-Programms der Zustand und die Entwicklung des Schweizer Waldes auf damals knapp 700 Flächen beobachtet. |

| 1989 | Das SLF wird der EAFV angegliedert - so entsteht die heutige Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL. |

| 1991 | Um der vielfältigen Schweiz gerecht zu werden, schafft die WSL Zweigstellen im Tessin und in der Romandie. Die "Sottostazione Sud delle Alpi" in Bellinzona und die "Antenne romande" an der EPFL in Lausanne werden offiziell eröffnet. |

| 1993 | Die Internationale Arbeitsgruppe der Europäischen Lawinenwarndienste setzt einen Meilenstein in der Geschichte der Lawinenwarnung. Erstmals einigen sich die Vertreter der europäischen Alpenländer auf eine einheitliche Definition der Lawinengefahrenstufen. Die fünfstufige Europäische Lawinengefahrskala ist geboren. |

| 1994 | An der WSL startet das interdisziplinäre Projekt "Langfristige Waldökosystem-Forschung" LWF. Seit dem werden auf den 18 LWF-Flächen die Kohlenstoff-, Nährstoff- und Wasserkreisläufe und der Einfluss von Luftschadstoffen auf die Vegetation, das Wachstum und die Gesundheit von Waldökosystemen untersucht. |

| 1995 | Die WSL eröffnet einen Standort in Sion, einerseits um in der Nähe von vielen möglichen gut geeigneten Untersuchungsgebieten und andererseits um die Anliegen des Kt. Wallis besser bearbeiten zu können. |

| 1996 | Das neu erbaute Institutsgebäude an der Flüelastrasse in Davos Dorf wird zum Hauptsitz des SLF. Das ehemalige Institutsgebäude auf dem Weissfluhjoch steht der Forschung nach wie vor zur Verfügung. Das SLF beginnt mit dem Aufbau des Interkantonalen Mess- und Informationssystems IMIS, ein Netz von Schnee- und Windmessstationen. Heute umfasst IMIS 82 Messstationen. |

| 1997 | Im Winter 1997/1998 wird das Testgelände für Lawinendynamik "Vallée de la Sionne" in Betrieb genommen. Seitdem erheben hier Wissenschaftler und Ingenieure Daten, die dazu dienen, die Bewegungen in Lawinen besser zu verstehen. |

| 1999 | Die Lawinenkatastrophen im Februar 1999 fordern in der Schweiz 17 Tote, rund sechsmal weniger als im vergleichbaren Lawinenwinter 1950/51. Die seit 1951 laufend getroffenen Schutzmassnahmen haben sich somit bewährt. Am 26. Dezember verwüstet der Orkan Lothar die Wälder auf der Alpennordseite. Während des Sturms und der Aufräumarbeiten im Wald gab es insgesamt 29 Todesopfer. Mit über 12.7 Mio. m3 Holz wurde fast das Dreifache der jährlichen Holznutzung geworfen. Seit den Winterstürmen Vivian 1990 und Lothar 1999 haben sich die Kenntnisse über die Folgen von Stürmen beträchtlich verbessert. |

| 2002 | Das Interkantonale Frühwarn- und Kriseninformationssystem IFKIS für die Lawinenwarndienste wird am SLF in Betrieb genommen. |

| 2004 | Die Forschungsaktivitäten im Bereich Naturgefahren dehnen sich in Davos und in Birmensdorf aus. Modelle für die Prozessdynamik werden auf Murgänge erweitert. Im Rahmen von Pilotprojekten werden Warn- und Informationssysteme für hydrologische Naturgefahren in Alpentälern (Wildbäche, Murgänge) entwickelt. |

| 2006 | Die WSL organisiert sich neu und definiert ihre Aufgaben wie folgt: Die Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL befasst sich mit der Nutzung und dem Schutz von naturnahen und urbanen Lebensräumen. Sie erkennt zukunftsorientierte Themen und greift diese frühzeitig auf. Ziele der WSL sind verantwortungsvoll genutzte Landschaften und Wälder sowie ein umsichtiger Umgang mit Naturgefahren, wie sie typischerweise in Gebirgsländern auftreten. Die verschiedenen Standorte arbeiten enger zusammen als je zuvor. Dabei werden im Kontakt mit der Praxis und der Öffentlichkeit weiterhin die Namen WSL und SLF verwendet. |

| 2010 | Die von der WSL in Zusammenarbeit mit MeteoSchweiz und dem Bundesamt für Umwelt entwickelte Gemeinsame Informationsplattform Naturgefahren GIN wird in Betrieb genommen. |

| 2010- 2011 | Die WSL und das SLF feiern das 125-jährige bzw. 75-jährige Jubiläum mit rund 40 Veranstaltungen zwischen September 2010 und April 2011. |

WSL-Direktion seit 1887 ¶

1887-1896 | Anton Bühler |

1897-1901 | Conrad Bourgeois |

1902-1923 | Arnold Engler |

1924-1925 | Philipp Flury |

1925-1933 | Henri Badoux |

1934-1954 | Hans Burger (erster hauptamtlicher Direktor) |

1955-1968 | Albert Kurt |

1969-1986 | Walter Bosshard |

1986-1996 | Rodolphe Schläpfer |

1996-1998 | Walter Ammann (ai) |

1998-2004 | Mario Broggi |

2004-2004 | Jakob Roost |

2007-2012 | James Kirchner |

2012-2020 | Konrad Steffen |

2020-2021 | Christoph Hegg (ai) |

2021-2023 | Beate Jessel |

2023-2024 | Christoph Hegg (ai) |

Seit 2024 | Rolf Holderegger |