Con la fondazione dell'allora Istituto Centrale per la Ricerca Forestale di Zurigo e del Laboratorio sulla neve di Davos l'attenzione dei ricercatori venne dapprima focalizzata sulla gestione delle foreste, l'idrologia e lo studio della neve. Oggi gli studi spaziano su un'ampia gamma di argomenti ed ecosistemi.

Indice ¶

Dall'unione delle due istituzioni è nato un centro di ricerca ambientale multidisciplinare e moderno. Il WSL è attualmente insediato in cinque sedi principali ed opera su alcune migliaia di siti sperimentali sparsi in tutta la Svizzera. Contatti a livello regionale e la versatilità nel campo della ricerca ci consentono di elaborare contemporaneamente sia conoscenze fondamentali per un uso ed uno sviluppo sostenibile del nostro ambiente, che di svolgere ricerche riconosciute a livello internazionale.

Sulle orme dei pionieri

Chiunque abbia visitato il WSL di Birmensdorf, conosce il nome delle aule dedicate a Flury e a Engler. Entrambi sono stati pionieri della ricerca forestale, ricoprendo la carica di direttore dell'Istituto federale di ricerca per la foresta EAFV. Per entrambi la missione dell'istituto era chiara: la ricerca doveva servire da un lato ad acquisire nuove conoscenze, ma anche fornire alla società risposte idonee ai problemi più urgenti.

La foresta e la neve - gli argomenti primordiali

Fin dall'inizio le problematiche da affrontare furono numerose: da sempre la foresta ha fornito legname da costruzione e da ardere, lettiera e foraggio per l'allevamento. Per decenni venne sfruttata in modo eccessivo tanto che verso al 1850 vi fu un picco nelle attività di deforestazione.

Come era possibile ricostituire la foresta alfine di garantire un approvvigionamento sostenibile di materie prime e di garantire la protezione contro i pericoli naturali? La gestione forestale, la protezione dei boschi e la capacità protettiva delle foreste contro le alluvioni sono quindi stati per decenni i temi centrali di ricerca dell'Istituto centrale per la ricerca forestale, fondato nel 1885. Un pugno di ricercatori temporaneamente alloggiati presso il Politecnico Federale di Zurigo venne incaricato di "fornire delle basi decisionali fondate, complete, nonché fruibili dagli operatori dell'economia forestale".

Anche la "Commissione di ricerca sulle valanghe" istituita nel 1931 e i primi laboratori sperimentali sulla neve costruiti nel 1936 sul Weissfluhjoch vennero incaricati di risolvere dei problemi molto concreti: infatti l'avvento delle attività legate al turismo di massa rese necessaria la messa in sicurezza di piste da sci e strade contro le valanghe. Inoltre l'elettrificazione delle ferrovie elvetiche richiese la costruzione di impianti idroelettrici sicuri. Questa evoluzione imponeva una migliore conoscenza della neve e dei fenomeni connessi con le valanghe. Nel 1945, pochi anni dopo la sua fondazione, l'Istituto Federale per la neve e delle valanghe assunse la responsabilità di gestire il servizio nazionale di allarme sulle valanghe. Fino ad allora questa mansione era di competenza dell'Esercito svizzero. Ancor oggi la neve, ora non più considerata unicamente come una minaccia, ma anche come una risorsa, è uno dei temi centrali della ricerca dell'SLF.

Società e Ambiente - una nuova gamma di argomenti

La gamma di temi di ricerca venne ampliata da entrambe le istituzioni dopo la seconda guerra mondiale. Nel 1948 l'allora direttore dell'EAFV Hans Burger osservava che "ogni tentativo di chiarire una questione, quasi sempre faceva emergere una serie di nuovi interrogativi." Il WSL venne confrontato con domande sempre nuove riguardanti i mutamenti delle condizioni delle foreste, della società e di quelle ambientali, questioni che implicavano l'elaborazione di soluzioni basate su solide basi scientifiche. Così vennero messi in cantiere, a partire dagli anni '70, degli studi dedicati al paesaggio, in particolare con i lavori dell'inventario svizzero delle torbiere avviato nel 1976. Il crescente inquinamento atmosferico diede un impulso verso l'acquisizione di conoscenze riguardanti gli effetti. Il WSL giocò da allora un ruolo autorevole, sviluppando numerosi fondamenti conoscitivi per affrontare l'inquinamento di origine antropica. La biodiversità, la gestione sostenibile delle risorse naturali e la protezione contro i pericoli naturali sono ulteriori compiti che si sono aggiunti negli ultimi anni.

Un forte radicamento nelle regioni e nella pratica

Non solo i temi rilevanti dal profilo metodologico e della ricerca sono diventati più variati all'interno del WSL nel corso degli anni. Pure la presenza dei ricercatori nelle diverse Regioni è progressivamente aumentata. Nel 1888 vennero allestite le prime aree sperimentali mirate allo studio della produttività dei boschi svizzeri e a nel 1896 erano già ben 459 le parcelle sperimentali seguite dall'istituto. Attualmente il numero totale di aree di ricerca è salito ad oltre 6'000. Nel 1991 il WSL istituì presso il Politecnico di Losanna e a Bellinzona, ed in seguito nel 1995 anche a Sion, delle stazioni di ricerca esterne incaricate di promuovere le sinergie locali e di favorire il dialogo con gli operatori della pratica.

Dalla prospettiva ristretta dal punto di vista tematico, vissuta durante i primi anni da pionieri della ricerca come Engler e Flury, l'istituto è progressivamente cresciuto, diventando un centro di ricerca ambientale di fama nazionale ed internazionale. Il merito di questo successo è da attribuire a generazioni di ricercatori visionari che hanno lavorato in modo scientificamente ineccepibile, impegnandosi in prima persona in favore dei bisogni della società e dell'ambiente. Grazie al loro lavoro anche in futuro il WSL potrà fornire le basi per un approccio responsabile verso il nostro ambiente.

Cronologia ¶

| Anno | Agromento |

|---|---|

| 1885 | Sfruttato eccessivamente e fortemente danneggiato: in questo modo si presentava all’inizio del 19° secolo il bosco svizzero. Dopo che nel 1876 venne introdotta la legge federale sulle foreste, il Parlamento decise nel 1885 di creare un Istituto centrale per la ricerca sulle foreste, un centro di ricerca annesso alla Scuola politecnica federale di Zurigo. Esso era incaricato di ‘’eseguire ricerche scientifiche, studi ed osservazioni di ampio respiro nel campo forestale, allo scopo di acquisire basi e conoscenze affidabili e certe e di contribuire a fornire risposte ad importanti interrogativi nel campo della meteorologia forestale’’. |

| 1888 | Il 1° gennaio del 1888 "all'interno dell'edificio del Politecnico federale di Zurigo che ospita le cattedre di agraria e scienze forestali, tre vani della mansarda fino ad allora inutilizzati vengono occupati provvisoriamente quali locali di lavoro per allestire il nuovo centro di ricerca". L'anno seguente l'istituto, che impiega un ingegnere forestale ed un collaboratore tecnico a tempo parziale, si trasferisce presso gli edifici della cattedra di fisica. |

| 1888 | Sono specialmente avviati degli studi riguardanti la crescita e la produzione dei boschi. Philippe Flury, allora aggiunto tecnico, inizia ad allestire una rete di aree di studio dendro-auxomentriche. All'inizio del secolo scorso la rete contava all'incirca 460 aree sperimentali rilevate regolarmente. Attualmente il numero di aree di studio ancora in funzione è di circa 440: 120 di queste si trovano nel Cantone Ticino. |

| 1888 | Ad Adlisberg (ZH) l'istituto affitta dall'amministrazione forestale della città di Zurigo un terreno di 1 ettaro, utilizzato per creare il primo vivaio sperimentale, che rimane in funzione fino al 1952. |

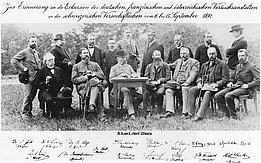

| 1892 | Congiuntamente a enti di ricerca attivi in Austria e in Germania, l'Istituto Centrale di ricerca fonda la Federazione internazionale degli istituti di ricerca forestale IUFRO. Oggi IUFRO è l'organizzazione globale degli istituti di ricerca forestali più importante del mondo. |

| 1900 | All'inizio del 20° secolo l'istituto centrale di ricerca forestale impiegava in permanenza una decina di collaboratori, che si occupavano di argomenti quali la selvicoltura, le utilizzazioni forestali, la protezione delle foreste, lo studio delle condizioni stazionali svolgendo inoltre ricerche connesse con la meteorologia forestale. |

| 1903 | Due stazioni idrologiche in grado di misurare in continuo il deflusso di corsi d'acqua vengono costruite nei due bacini imbriferi vicini dello Sperlengraben e del Rappengraben. L'allora direttore dell'istituto Arnold Engler presenta i primi dati raccolti in questo ambito che dimostrano come la presenza del bosco eserciti un effetto benefico e mitigante sul regime di deflusso in caso di piene. Essi mostrano comunque che l'effetto è limitato. Oggi le serie di dati raccolti su questi torrenti nell'arco di tempo di oltre un secolo vengono utilizzate per progetti di ricerca a livello nazionale ed internazionale. |

| 1905 | Le prime aree sperimentali dedicate allo studio della crescita e della produzione nelle foreste disetanee vengono allestite nei boschi del Toppwald, situati nella regione bernese dell'Emmental. Gli studi ancor oggi in corso utilizzano 30 aree sperimentali dedicate a questo particolare tipo di foreste. |

| 1917 | Tre anni dopo l'istituzione del Parco Nazionale Svizzero, il botanico Grigionese Josias Braun-Blanquet appronta le prime aree permanenti di osservazione sullo sviluppo della vegetazione. La rete di aree permanenti di studio sulla flora viene poi estesa da Balthasar Stüssi. In seguito essa viene completata da numerosi botanici impiegati dall'istituto di ricerca forestale, che svolgono nel contempo delle analisi specifiche. Attualmente essa comprende ormai oltre 160 parcelle, peraltro utilizzate anche per ulteriori osservazioni a carattere botanico che permettono di monitorare l'evoluzione del Parco Nazionale Svizzero. |

| 1931 | L'ispettore forestale capo Marius Petitmermet, il presidente del Consiglio dei Politecnici Federali Arthur Rohn, le maggiori autorità rappresentanti le scienze forestali e idrologiche, oltre che i responsabili elvetici della costruzione delle ferrovie e delle centrali idroelettriche fondano la "Commissione federale sulle valanghe". Questa istituzione ha il compito di valutare ed elaborare il materiale e i dati relativi le osservazioni sulle valanghe allora esistenti e riguardanti tutta la Svizzera. Ben presto risulta evidente che questo materiale non era sufficiente per comprendere nella sua pienezza il complesso fenomeno delle valanghe. Pure la struttura e la composizione della neve doveva essere analizzata per meglio comprendere i processi di formazione delle valanghe. |

| 1933 | L'Istituto Centrale per la Ricerca Forestale venne ribattezzato con il nome di Istituto federale di ricerche forestali EAFV (Eidg. Anstalt für das forstliche Versuchswesen). Per la prima volta l'istituto viene guidato da un direttore impiegato a tempo pieno. L'EAFV contava in quegli anni poco più di una dozzina di dipendenti. L'istituto di ricerca, in fase di espansione e alla ricerca di nuovi spazi, viene sfrattato dal ben attrezzato edificio del laboratorio di fisica del Politecnico di Zurigo e viene provvisoriamente ospitato presso delle abitazioni private situate nei pressi dell'ETH. |

| 1935 | Allo scopo di tenere conto in modo realistico delle "relazioni estremamente complesse concernenti la neve" era indispensabile riuscire a conservare i cristalli di neve allo stato il più naturale possibile tramite un laboratorio mantenuto a temperature fredde. Questa condizione era necessaria alfine di poter studiare le modalità e le condizioni che provocano il distacco delle valanghe. A tale scopo, nel dicembre del 1935, a Davos Platz viene costruita una "casa della neve" di tre per quattro metri di base ed alta poco più di due metri, completamente realizzata utilizzando la neve quale materiale da costruzione. |

| 1936 | Sul Weissfluhjoch sopra a Davos viene allestito un campo sperimentale all'aperto e costruito un nuovo laboratorio per lo studio della neve, che permettesse di meglio studiare i processi di trasformazione della neve e i fenomeni coinvolti nella formazione delle valanghe. La funicolare turistica del Parsennbahn mette a disposizione un capanno di legno ed uno spazio di lavoro presso la stazione di arrivo superiore. Durante ogni inverno la capanna di legno veniva interamente ricoperta dalla neve caduta, cosicché essa poteva svolgere la propria funzione di laboratorio naturale del freddo, visto che la neve manteneva la temperatura interna entro valori costanti compresi tra i -5° e i -7° C. |

| 1942 | Venne fondato ufficialmente l'Istituto federale per lo studio della neve e delle valanghe (SLF) di Davos (GR), che si insedia nel primo edificio costruito sul Weissfluhjoch a oltre 2'662 metri di quota. Vengono avviate le prime ricerche dedicate ai temi dello "sviluppo della coltre nevosa", della "meccanica della neve e dei processi di formazione delle valanghe" oltre che alla "struttura cristallina della neve e alla sua trasformazione nel corso del tempo". |

| 1945 | Dopo la seconda guerra mondiale lo SLF assume la responsabilità del sistema di allarme contro le valanghe, che fino ad allora era stato affidato all'esercito svizzero. Tra il 1946 e il 1950 vengono allestite 21 stazioni nivometriche e di osservazione a carattere civile, integrate in un servizio di allarme sulle valanghe. Di regola esso emanava un bollettino settimanale sullo stato delle valanghe che veniva trasmesso dalla radio e dalla stampa, informazione importante per le stazioni di turismo invernale che si stavano sviluppando in tutto l'arco alpino. |

| 1950 | All'inizio degli anni '50, la gamma delle ricerche dell'EAFV viene decisamente ampliata, avviando studi dedicati alla tecnologia del legno, alla fitopatologia, all'entomologia e alla fitosociologia. |

| 1951 | Alla fine degli anni '40, il cancro corticale del castagno minaccia di distruggere i boschi di castagno situati a Sud delle Alpi. Per trovare specie arboree alternative al castagno domestico e per selezionale varietà di castagno resistenti al cancro, a Copera, nei pressi di Bellinzona sulle pendici del Ceneri i ricercatori dell'Istituto di ricerca forestale avviano all'interno di 240 aree sperimentali il rimboschimento di ben 71 specie arboree provenienti da tutto il mondo. |

| 1953 | In seguito al terribile inverno ricco di valanghe del 1950/51 l'istituto SLF mette tra le priorità di ricerca il tema delle opere e dei provvedimenti di protezione contro le valanghe. L'SLF in collaborazione con l'EAFV avviano un progetto di ricerca comune dedicato al bosco di protezione svolto sulle pendici dello Stillberg, nella vallata della Dischma. Inoltre, allo scopo di migliorare l'affidabilità dei bollettini di allarme sulle valanghe, viene consolidata la cooperazione scientifica con l'Istituto Svizzero di Meteorologia (ISM-SMA). |

| 1958 | Il EAFV ha bisogno di più spazio: su un ampio terreno situato a cavallo tra i Comuni di Uitikon e di Birmensdorf (ZH) viene costruito un nuovo immobile, con annesso un vivaio sperimentale. |

| 1960 | Per la prima volta l'SFL elabora per il territorio comunale di Wengen (BE) una carta delle zone di pericolo sulle valanghe . |

| 1965 | Presso lo SLF di Davos vengono svolti i primi test sugli strumenti per la ricerca di persone rimaste sepolte sotto le valanghe. |

| 1969- 1970 | Nel contesto della pianificazione e della preparazione di un inventario forestale nazionale, nella regione della Diemtigtal (BE) vengono allestite e rilevate una serie di aree di saggio. L'istituto di ricerca forestale EAFV viene incaricato dal DFI (Dipartimento federale dell'Interno) di preparare dal punto di vista metodologico ed operativo il primo Inventario Forestale Nazionale. |

| 1975 | All'interno delle aree sperimentali dello Stillberg sono stati piantati 92'000 alberelli e predisposte 400 aste nivometriche ed inoltre, su circa un terzo della superficie rimboscata, sono stati costruiti dei ripari temporanei contro lo scivolamento della neve. |

| 1978 | Al EAFV viene affidata la gestione dell'inventario delle torbiere svizzere. Accettando nel 1987 l'iniziativa di Rothenthurm la popolazione svizzera chiede di porre sotto protezione tutte le torbiere della Svizzera. |

| 1981 | L'acceso dibattito sul tema del "deperimento dei boschi" provoca l'adozione di tutta una serie di provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, come ad esempio l'introduzione della benzina normale senza piombo e della marmitta catalitica, la riduzione del tenore di zolfo nell'olio combustibile per il riscaldamento e l'introduzione dei limiti di velocità fissati a 120 (in autostrada) e a 80 km/h (nelle strade fuori dalle località). Presso l'istituto di ricerca forestale nel contesto del Programma Sanasilva vengono avviate le osservazioni sullo stato e sulle tendenze evolutive del bosco svizzero, osservazioni annuali eseguite su una rete di monitoraggio che constava allora di quasi 700 aree di rilevamento. |

| 1989 | L'istituto SLF di Davos venne integrato nell' EAFV, creando quindi l'istituto per lo studio delle foreste, la neve ed il paesaggio FNP, nome con il quale il WSL è conosciuto oggi. |

| 1991 | Il WSL inaugura ufficialmente due stazioni esterne in Ticino e in Romandia: la "Sottostazione Sud delle Alpi" a Bellinzona, e l'"antenne Romande" ospitata presso il Politecnico di Losanna. Questo per per meglio tenere conto delle specificità regionali. |

| 1993 | Il Gruppo di lavoro internazionale sui sistemi di allarme contro le valanghe organizzato a livello europeo pone una delle pietre miliari nella storia dei sistemi di allarme per le valanghe. Per la prima volta, i rappresentanti dei Paesi alpini europei si accordano su una definizione comune dei livelli di pericolo delle valanghe. Nasce così la scala europea suddivisa in cinque gradi di pericolo delle valanghe. |

| 1994 | Il WSL avvia il progetto interdisciplinare "Long-Term Forest Ecosystem Research LWF", un sistema di monitoraggio sui boschi a lungo termine. Da allora all'interno di 18 aree sperimentali LWF vengono esaminati i cicli del carbonio, quello delle sostanze nutritive e quello delle acque, rilievi abbinati con lo studio dell'influenza che gli agenti inquinanti atmosferici esercitano sulla crescita della vegetazione e sullo stato di salute degli ecosistemi forestali. |

| 1995 | Il WSL inaugura una stazione esterna anche a Sion (VS), localizzata in una regione che permette da un lato di avvicinarsi a un gran numero di opportunità ed aree di ricerca e dall'altro di meglio considerare argomenti di interesse ed attualità per il Cantone del Vallese. |

| 1996 | Un nuovo edificio appositamente costruito lungo la Flüelastrasse nel villaggio di Davos diviene la sede principale dell'istituto SLF. L'edificio che ospitava l'Istituto di ricerca situato sul Weissfluhjoch resta comunaue ancora disponibile per ricerche "in situ". L'Istituto SLF avvia l'organizzazione della rete intercantonale di monitoraggio nivometrico ed il sistema informativo IMIS. Si tratta di una rete stazioni di misurazione sullle condizioni della neve e del vento che oggi conta ben 82 stazioni di monitoraggio. |

| 1997 | Durante l'inverno 1997/98 viene messo in servizio l'impianto sperimentale per studiare la dinamica delle valanghe situato nella Valle della Sionne. Da allora i ricercatori e gli ingegneri dispongono di dati precisi che servono a meglio comprendere come si comportano le valanghe durante la fase di caduta. |

| 1999 | Le valanghe catastrofiche cadute durante il mese di febbraio del 1999 provocano in Svizzera ben 17 vittime, numero elevato ma comunque circa sei volte inferiore rispetto all'inverno paragonabile del 1950-51 che presentava condizioni simili. I provvedimenti progressivamente adottati dopo il 1951 hanno pertanto migliorato le condizioni di sicurezza riguardanti le valanghe. La tempesta Lothar del 26 dicembre 1999 devasta i boschi del Nord delle Alpi, atterrando in pochi attimi 12.7 milioni di metri cubi di legname, l'equivalente delle utilizzazioni forestali di tutta la Svizzera di 3 anni! Durante i lavori di allestimento del legname perdono la vita ben 29 boscaioli. Vengono avviate ricerche sui metodi per far fronte ad eventi estremi simili e per seguire l'evoluzione delle foreste devastate in differenti condizioni (legname sgomberato o lasciato in bosco). Tali conoscenze approfondiscono quelle già acquisite dopo la tempesta Vivian del 1990. |

| 2002 | Il sistema intercantonale di allarme e di informazione in caso di emergenza IFKIS, importante per dare degli allarmi tempestivi sul pericolo di valanghe, viene messo in servizio presso lo SLF. |

| 2004 | Si elaborano dei modelli che simulano in modo dinamico i processi di formazione delle colate detritiche. Nell'ambito di progetti pilota dedicati alla gestione integrata dei rischi vengono sviluppati ed approntati sistemi di allarme e di informazione riguardanti anche i pericoli provocati da eventi idrogeologici che possono verificarsi nelle valli alpine (piene di torrenti, colate di fango). |

| 2006 | Il WSL viene riorganizzato. I suoi compiti vengono ridefiniti nel modo seguente: L'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio si occupa di ricerca riguardante l'utilizzazione e la protezione degli habitat prossimi alla natura e degli ambienti periurbani. In questo ambito esso individua tempestivamente ed affronta con approccio orientato al futuro questioni rilevanti e di attualità. Gli obiettivi perseguiti dal WSL sono un uso responsabile delle foreste e del paesaggio, oltre che una gestione attenta delle problematiche connesse con i vari pericoli naturali che possono verificarsi tipicamente nelle regioni di montagna. Le diverse stazioni e sedi esterne collaborano tra di loro in modo ancora più intenso rispetto al passato. In questo conteso sono intensificati i contatti con gli operatori della pratica, con i media e con il largo pubblico, utilizzando ancora le denominazioni del WSL e del SLF. |

| 2010 | Viene messa in esercizio la piattaforma informativa comune GIN (Gemeinsame Informationsplattform Naturgefahren) allestita dal WSL e dallo SLF in collaborazione con Meteo Svizzera e con l'Ufficio federale dell'ambiente UFAM. |

| 2010- 2011 | Gli istituti WSL e SLF celebrano gli anniversari dei 125 anni e rispettivamente dei 75 anni. Per questo giubileo tra il settembre 2010 e l'aprile del 2011 saranno organizzati in tutta la Svizzera all'incirca 40 eventi. |

Gestione WSL dal 1887 ¶

1887-1896 | Anton Bühler |

1897-1901 | Conrad Bourgeois |

1902-1923 | Arnold Engler |

1924-1925 | Philipp Flury |

1925-1933 | Henri Badoux |

1934-1954 | Hans Burger (primo direttore a tempo pieno) |

1955-1968 | Albert Kurt |

1969-1986 | Walter Bosshard |

1986-1996 | Rodolphe Schläpfer |

1996-1998 | Walter Ammann (ai) |

1998-2004 | Mario Broggi |

2004-2004 | Jakob Roost |

2007-2012 | James Kirchner |

2012-2020 | Konrad Steffen |

2020-2021 | Christoph Hegg (ai) |

2021-2023 | Beate Jessel |

2023-2024 | Christoph Hegg (ai) |

| Dal 2024 | Rolf Holderegger |