Die Forschungsplattform Pfynwald

Zu Beginn dieses Jahrhunderts zeigten im Kanton Wallis zahlreiche Föhren auffällige Trockenheitssymptome. Das Rhonetal zwischen Brig und Sion ist eines der trockensten inneralpinen Täler der europäischen Alpen. Viele ältere Bäume waren bereits abgestorben. Auf der Suche nach den Ursachen des Föhrensterbens legte die WSL im Sommer 2003 im Bereich des Naturparks Pfyn-Finges ein kontrolliertes Langzeit-Bewässerungsexperiment an und vergleicht seitdem die Veränderungen von mehreren hundert Föhren auf bewässerten Waldparzellen mit solchen, die weiterhin nur die natürliche Niederschlagsmenge erhalten.

Seit 2023 wenden wir einen zusätzlichen, weltweit einzigartigen Ansatz an, um die von atmosphärischen und bodenbezogenen Dürren betroffenen Prozesse zu entflechten. Weitere Einzelheiten finden Sie im Experiment "VPDrought".

Inhalt

Wer die mittel- bis langfristigen Auswirkungen von Dürreperioden auf Wälder besser verstehen will, braucht Ergebnisse aus Versuchen in Trockengebieten mit länger dauernden, lokalen Messreihen.

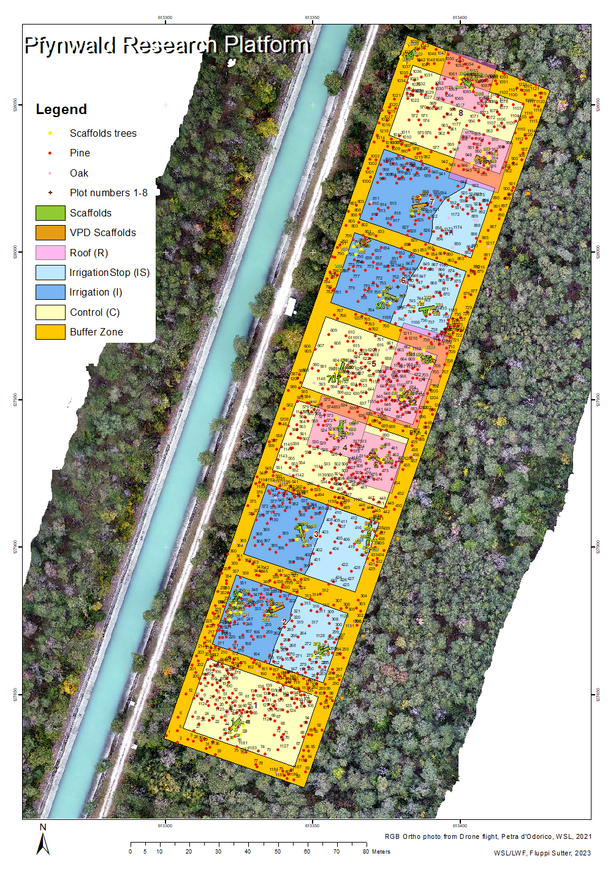

Der Pfynwald (Kanton Wallis; 46° 18' N, 7° 36' E, 615 m ü. M.) bietet dafür beste Voraussetzungen. Dort legte ein Forschungsteam der WSL für die Dauer von 30 Jahren ein Langzeitexperiment im grössten zusammenhängenden Föhrenwald der Schweiz an. Die mittlere Jahresdurchschnittstemperatur beträgt dort 10.6°C (Mittelwert 1995-2014), die jährliche Niederschlagssumme 575 mm (Durchschnitt 1995-2014). Die Föhren sind in der Mitte des Waldes etwa 120 Jahre alt und 11 m hoch. Das 1,2 ha grosse Versuchsfeld mit 876 Bäumen ist in acht Parzellen von je 1'000 m2 aufgeteilt (Abb. 4). Zwischen April und Oktober werden vier davon mit Sprinkleranlagen bewässert und erhalten jährlich zusätzlich 600 mm Niederschlag. Die Bäume in den anderen vier Parzellen wachsen unter natürlichen, also relativ trockenen Bedingungen.

Bisherige Ergebnisse

Fast unmittelbar nach dem Beginn der Untersuchungen im Jahr 2003 nahm auf den bewässerten Teilflächen die Produktion von Mykorrhiza-Fruchtkörpern deutlich zu. Mit einer Verzögerung von einem Jahr bilden die Föhren seit 2004 breitere Baumringe und längere Nadeln als zuvor. Die Länge der Höhen- und Asttriebe und die Bestandesdichte nahmen in der Folge ebenfalls zu. Die Bewässerung vergrösserte auch das Wurzelwachstum und führte ab Sommer 2006 vor allem bei den Feinwurzeln zu mehr Biomasse (Brunner et al. 2009). Die Wachstumsperiode verlängerte sich für die bewässerten Bäume um 2-5 Wochen (Eilmann et al. 2010).

Während des gesamten Versuchszeitraums von 2003 bis 2019 konnten wir mit dem Bewässerungsexperiment verfolgen, wie sich die Bäume und das gesamte Ökosystem von der natürlichen Trockenheit erholen. Die Überwachungsdaten über 16 Jahre zeigten, dass die Bewässerung die Wasserverfügbarkeit im Boden verbesserte und 120 Jahre alte Kiefern ihre Vitalität wiedererlangen konnten: Ihre Triebe und Nadeln wurden länger, die Blattfläche grösser, die Kronen dichter.

Wir stellten fest, dass die oberirdischen Eigenschaften der Bäume schneller und stärker reagierten als die unterirdischen. In den ersten Jahren der Bewässerung vergrösserte sich deshalb der Wasserbedarf. Die Bäume passten sich an, indem sie in den späteren Jahren der Bewässerung ihre Wurzelbiomasse vergrösserten, was die Überlebensrate der Kiefern in den bewässerten Parzellen verbesserte. Im Jahr 2006 jedoch erreichten die Veränderungen einen Höchststand und in den folgenden Jahren waren die Auswirkungen der Bewässerung auf verschiedene Merkmale der Bäume geringer. Das könnte daran liegen, dass der Wasserbedarf wegen der erhöhten Aktivität der Vegetation immer weiter anstieg, während die Wasserzufuhr konstant blieb.

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die erhöhte Wasserverfügbarkeit langfristig die Eigenschaften der Bäume und des Ökosystems verändert hat. Ein neues Gleichgewicht zwischen Bodenwasserverfügbarkeit und Wasserbedarf hat sich eingestellt, was die Rahmenbedingungen des Ökosystems veränderte. Durch die Bewässerung zersetzen sich die Blätter auf Ökosystemebene nun schneller, die Biomasse der Pilzfruchtkörper wurde grösser und Laubbaumarten verjüngen sich häufiger. Trotz der Anfälligkeit auf Trockenheit förderte die Bewässerung die Verjüngung von Waldkiefern nicht (Bose et al. 2022).

In der Schweiz betrug der Temperaturanstieg am Ende des 20. und zu Beginn des 21. Jahrhunderts mehr als das Doppelte des globalen Durchschnitts. Klimamodelle lassen für das 21. Jahrhundert einen weiteren Anstieg erwarten. In Zusammenhang mit der wärmebedingten Zunahme der Verdunstung und häufigeren Hitzewellen ist davon auszugehen, dass sich die Wasserversorgung für Bäume zunehmend verschlechtert und in den Sommermonaten vermehrt mit Starkniederschlägen zu rechnen ist. Letztere werden den Oberflächenabfluss des Wassers verstärken und nicht versickern, so dass die Pflanzen häufiger unter Trockenstress leiden werden.

Somit werden die Vitalität und das Wachstum der Föhren abnehmen. Langfristig dürfte die Trockenheit dazu führen, dass immer mehr Bäume absterben und sich die Vegetationszonen verschieben. Das gilt in besonderem Masse für die Waldökosysteme in den inneralpinen Trockentälern wie dem Wallis (Rigling et al. 2013).

Links zum Thema: Langfristige Waldökosystemforschung LWF, Sanasilva Inventur

Sponsoren

Wir würdigen die langfristige Unterstützung durch HYDRO Exploitation SA in Sitten und durch den Forstdienst Forstregion Leuk.

Kontakt

WSL-Publikationen

Publikationen

For appropriate citation of Pfynwald studies and data, please consider the following citation in your “Methods" or “Acknowledgements" section:

Evaluations were based on data from the long-term irrigation experiment Pfynwald, which is part of the Swiss Long-term Forest Ecosystem Research programme LWF (www.lwf.ch). We are in particular grateful to X who provided the Z data.

Projekte

Multimedia

Weitere Infos: https://www.wsl.ch/drone-pfynwald

In den Medien

Neue Studie im Pfynwald zeigt: Trockenheit hemmt Kohlenstoffspeicherung durch Regenwürmer.

Regenwürmer im Dürreschlaf: Aufgrund des Klimawandels werden die Trockenperioden immer länger, das setzt den Bodenlebewesen zu. Wie sehr, zeigt jetzt eine langjährige Studie im Pfynwald (Kanal 9, 9.06.2022).

Forscher: Trockene Waldböden können langfristig weniger CO2 speichern

Trockene Waldböden haben einen negativen Effekt auf den Klimawandel, weil insbesondere Regenwürmer nicht mehr gut zur Fixierung von Kohlenstoff in den Böden beitragen könnten, erklärt der Stoffkreislaufexperte Frank Hagedorn im Dlf. Regenwürmer zersetzten bei Trockenheit weniger Laubstreu. Langfristig würde so weniger Kohlenstoff und damit auch klimawirksames CO2 im Boden gespeichert.

Krauter, Ralf, Deutschlandfunk | 01. Juni 2022, 16:47 Uhr

Geheimnisvolles Netzwerk: Wie Bäume im Wald miteinander verbunden sind

Ökoakustik: Die Tonspur des Klimawandels. SRF Einstein

Föhrensterben im Wallis - Forscher hüllen die Bäume in Plastik ein.

Metadaten und Karten

Metadaten & Gerüste

- Starten Sie eine neue Studie oder aktualisieren Sie eine aktuelle Studie? Bitte laden Sie die folgende Excel-Datei mit den Pfynwald-Metadaten herunter, vervollständigen Sie Ihre aktuellen Informationen in rot und senden Sie die Datei per E-Mail an Marcus Schaub.

- Pfyn_Metadata_vrs49.xlsx

Karte

- Pfynwald 2023 (1.7 MB)

Workshops

Workshops

-

2024 Pfynwald-Workshop, WSL, 7. März 2024

-

2022 Pfynwald Workshop, WSL, 14. Feb 2022

-

2020 Pfynwald Workshop, WSL, 17. Sept 2020

- 2014 Pfynwald Workshop

- 2013 Pfynwald Workshop

Nutzungsbedingungen und Sicherheitskonzept

Die Zusammenarbeit auf der Pfynwald Forschungsplattform ist sehr willkommen! Zu Ihrer Sicherheit und zur Wahrung der Integrität des Waldökosystems bitten wir die Mitwirkenden, die folgenden Nutzungsbedingungen und das Sicherheitskonzept zur Kenntnis zu nehmen.